Die nordischen Geschiebe des Muskauer Faltenbogen

Text: Frank Mädler, Cottbus, April 2009

Inhaltsverzeichnis

Teil 1: Allgemeines zu nordischen Geschieben

- Einleitung

- Ursprungsgebiet der nordischen Geschiebe

- Entstehung und Transport der nordischen

Geschiebe

- Klassifikation der nordischen Geschiebe

- Größe, Form und Volumen der nordischen

Geschiebe

- Geologische Besonderheiten an nordischen

Geschieben

- Die größten nordischen Geschiebe südlich

der Ostsee

- Sagen, Geschichten und

kulturgeschichtliche Aspekte von nordischen Geschieben

Teil 2: Die nordischen Geschiebe des Muskauer

Faltenbogen (Arbeiten noch nicht abgeschlossen)

- Verfahrensweise und Probleme zur

Kartierung der nordischen Geschiebe

- Vorkommen, Größe und Volumen der

nordischen Geschiebe

- Geologisch bemerkenswerte nordische

Geschiebe

- Sagen über nordische Geschiebe

- Nordische Geschiebe als Gedenksteine

- Verschollene und zerstörte

bemerkenswerte nordische Geschiebe

Anhang: Die nordischen Geschiebe des Muskauer

Faltenbogen

Erklärungen der

geologischen Fachausdrücke

Weiterführende Literatur

Literaturverzeichnis

Teil 1 Allgemeines zu nordischen

Geschieben

Einleitung

Zum geologischen

Erscheinungsbild des Muskauer Faltenbogen gehören neben den Giesern, Söllen,

Endmoränen und Faltungsstrukturen auch viele mehr oder weniger große Steine.

Allgemein hat sich der Begriff „Findlinge“

für diese Steine in den deutschen Sprachgebrauch eingebürgert. Ein

Findling ist im eigentlichen Wortsinn etwas Gefundenes, der Herkunft nicht

zuordenbares Objekt. So ist das auch bei den großen Steinen, die scheinbar

wahllos im Gelände zu finden sind. Ein anderer,

heute veralteter Begriff, welcher erstmals 1828 durch BRONGNIART

eingeführt wurde, lautet „erratische“ Blöcke aus dem Griechischen für

erratisch, gleich verirrt oder verstreut. Neben Findling und erratischer Block

ist auch der Begriff Geschiebe in der Literatur allgegenwärtig. J. C. D.

Schreber erwähnte bereits 1759 den Namen Geschiebe für Lesesteine. Alle drei

Begriffe treffen recht gut zu und zeigen, dass sich die Menschen schon lange mit

diesen Steinen beschäftigen. Dabei spielt vor allen die Frage ihrer Herkunft

und ihrer Entstehung eine dominierende Rolle. Schon 1774 erkannte der

preußische Hauptmann von Arenswald aus Neuenkirchen bei Anklam die nordische

Herkunft dieser Steine.

Damit sagte er aber

nicht aus, wie dieses Material so weit nach Süden kam. Als einzige

Möglichkeit galt damals ein gewaltiges Vordringen des Meeres nach Süden,

welches die Gesteine aus dem Norden nach Süden verfrachtete. In Anlehnung an

die biblische Geschichte wird sie als

Sintfluttheorie (L.VON BUCH 1815) bezeichnet. Als Beweis dienten die

zahlreichen auf dem Festland gefundenen

Meeresfossilien. Der Gutsbesitzer G. A. v. WINTERFELD (1738-1805) aus

dem Dorf Strieten bei Sternberg in Mecklenburg konnte sich jedoch nicht

vorstellen, dass solch große Steine, die er auf dem Gelände seines Gutes fand,

durch das Meer transportiert werden könnten. Daraufhin brachte als

Transportmedium der Steine schwimmende (driftende) Eisberge ins Gespräch, die dann beim Abtauen

die großen Steine verloren. CHARLES LYELL übernahm diese Theorie und dank

seiner Autorität als Geologe fand diese als Drifttheorie, die er in sein

Lehrbuch „Principles of Geology“ (1830-33) aufnahm, weltweite Anerkennung.

Seiner Zeit voraus und von den damals renommierten Geologen nicht beachtet,

äußerte sich bereits 1832 BERNHARDI mit den Worten „...dass also jene

nordischen Geschiebe verglichen werden müssen mit den Wällen von

Felsbruchstücken, die fast jeden Gletscher in bald größerer, bald geringerer Entfernung

umgaben, oder mit anderen Worten, nichts anderes sind, als die Moränen, welches

jenes ungeheure Eismeer bei seinem allmählichen Zurück-ziehen hinterließ“. Ein Jahr später, also 1833, kartierte PUSCH die Südgrenze der Blockbestreuung der

Erdoberfläche mit nordischen Material von der Ostküste Englands über den

Teutoburger Wald, das Erzgebirge bis nach Russland. Neben BERNHARDI bekamen

auch skandinavische Geologen bald Zweifel an der gültigen Drifttheorie Lyells.

Bei der geologischen Landeskartierung Schwedens fand der Geologe N.F.SEFSTRÖM

(1836) mehrfach Schrammen und Furchen auf den rundgeschliffenen Felshöckern,

die alle in NNW – SSE - Richtung wiesen. Außerdem hatte er davon gehört, dass

ähnliche Schrammen auf einem Muschelkalkfelsen in Rüdersdorf bei Berlin zu

finden seien. Der Direktor der schwedischen geologischen Landesuntersuchung

O.TORRELL konnte gemeinsam mit dem Norweger T.KJERULF aufgrund der in den Alpen

aufgestellten Gletschertheorie diese Schrammen als Gletscherschrammen deuten.

Als O.TORELL im November 1875 eine geologische Tagung in Berlin besuchte,

erinnerte er sich an den Hinweis von

N.F.SEFSTRÖM aus 1836 und besuchte die Rüdersdorfer Kalkberge. Er

erkannte diese Schrammen als Gletscherschrammen. Noch am gleichen Tag

postulierte er, Mitteleuropa sei nicht von schwimmenden Eisbergen, sondern von

kompaktem Inlandeis bedeckt gewesen. Man kann diese Erkenntnis, ähnlich wie die

Publizierung der Drifttheorie durch LYELL, nicht alleinig TORREL zuschreiben.

Neben ESMARK 1824, SEFSTRÖM 1836 und FORCHHAMMER 1843 wurden auch durch NAUMANN

und VON COTTA 1844 gemeinsam mit dem

Schweizer A. V. MORLOT bei Leipzig (Hohburger Berge) Gletscherschrammen

nachgewiesen. TORRELL gab dieser Erkenntnis auf Grund seiner Bekanntheit nur

das rechte Gewicht. Diese Meinung wurde

von den norddeutschen Geologen zunächst nicht akzeptiert. Erst als kurz darauf

am Choriner Endmöränenzug bei Eberswalde die glaziale Serie nachge-wiesen

wurde, lenkten diese ein und die Inlandeistheorie wurde als gültig anerkannt.

Neben der Problematik des Transportes der Geschiebe von Skandinavien nach Süden

wurden erste Gedanken zur Herkunft der Geschiebe Mitte des 19. Jahr-hundert

formuliert. Bereits 1848 stellte der Pinneberger Geologe und

Bergbau-unternehmer L. MEYN Übereinstimmung von Porphyren und Mandelsteinen aus

den Moränen und dem Oslogebiet fest. Er schrieb, dass die Geschiebe „ihre

Mutterkluft im skandinavischen Berggrund“ haben. Er war damit der erste der die

wahre Heimat der Geschiebe erkannte. 1856 sprach HAMPUS VON POST in einer

Beschreibung der Alandgranite von Findlingen. Diese Idee verfolgte G.DE GEER

1881 weiter, indem er mit Hilfe der Alandgranite einen „Baltischen Eisstrom“

rekonstruierte. Kurz danach im Jahre 1884 prägte DE GEER den Begriff „

ledeblock“. Die beiden Greifswalder Geologen COHEN und DEEKE publizierten 1891

umfangreiche Vergleiche von nordischen Geschieben aus Vorpommern und dem

skandinavischen Raum. Der dänische Geologe V.MITLTHERS baute diesen Begriff

1909/1913 aus. Das „Leitgeschiebe“ war geboren. In der Folgezeit rückten die

nordischen Geschiebe immer mehr in das Visier der Geologen. Zahlreiche

Publikationen speziell vor allen für den norddeutschen Raum wurden dazu

veröffentlicht. Erste Auflistungen und Bestimmungsbücher erschienen.

Dabei wurde südbrandenburgisch-nordsächsische

Raum stiefmütterlich behandelt. Nur wenige, meist auf Einzelobjekte bezogene

Ausarbeitungen erschienen. Im Bereich des Muskauer Faltenbogen gibt es

lediglich sporadische Hinweise auf nordische Geschiebe in den Erläuterungen der

geologischen Spezialkartierung Anfang des 20. Jahrhundert. Am Rande der 3.

Geoparktagung Muskauer Falten-bogen 2004 in Rietschen wurde der Entschluß

gefasst, eine Kartierung der nordischen Geschiebe im Muskauer Faltenbogen auf

deutscher und polnischer Seite vorzunehmen.

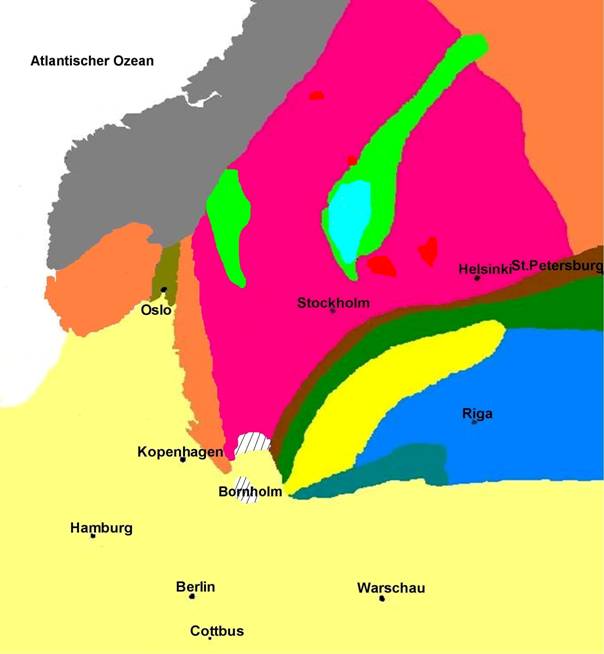

Ursprungsgebiet der nordischen Geschiebe (Abb.1)

Die Bezeichnung

„nordisches Geschiebe“ weist bereits auf den Ursprung der Ge-steine auf das

nördliche Europa wie Skandinavien, den Ostseeraum, Finnland, Dänemark und das

Baltikum hin. Zahlreiche Gesteinsarten sind aus dem Norden Europas bekannt.

Viele davon kann man als nordische Geschiebe auch im Muskauer Faltenbogen

finden. Die Vielfalt der Gesteine weist auf komplizierte geologische

Verhältnisse in Skandinavien hin. Das gesamte nördliche Europa ist altes

Festland. Ganz grob kann man geologisch Norwegen, Schweden, den Ostseeraum,

Finnland und das Baltikum in vier geologische Zeitkomplexe einteilen.

|

Geologische Zeitkomplexe der

Entstehung nordischer Geschiebe |

||

|

Zeitkomplex |

Alter |

Typische

Geschiebe |

|

Präkambrisches

Grundgebirge |

>3,0

– 0,545 Mrd. Jahre Erdurzeit |

Granite

von Stockholm, Uppsala, Ålandinsel,

Bornholm; Porphyre

von Schweden, Ålandinseln; jotnischer (Dala) Sandstein |

|

|

Erdaltertum - Erdneuzeit |

|

|

Kaledonische

Gebirgsbildung |

400

Mill. Jahre |

bisher

begründet in der schweren Erkenntlichkeit noch nicht in Mitteleuropa

nachgewiesen |

|

Paläozoisch,

mesozoische, känozoische Gesteine |

545 –

1,8 Mill. Jahre |

Kinne-Diabas,

Schonen-Basalt, Orthocerenkalk,

Paläoporellenkalk, Kreide, Feuerstein |

|

Oslograben |

296 –

251 Mill. Jahre |

Rhombenporphyr,

Larvikit |

Der größte Teil der kristallinen nordischen

Geschiebe im Muskauer Faltenbogen hat seine Ausgangsgesteine im ersten Zeitkomplex, dem präkambrischen

Grundgebirge. Es erstreckt sich etwa von der heutigen norwegisch-schwedischen

Grenze über die Ostsee bis nach Finnland.

Derzeit unterscheiden die Geologen mehrere

Gebirgsbildungsphasen (Zyklen) im Grundgebirge. Der älteste Zyklus in

Nordfinnland und der Umgebung des Weißen Meeres wird als saamidischer Zyklus

mit einem Alter von 2,5 – 3,2 Mrd. Jahren bezeichnet. Geschiebe aus diesem Raum

wurden bisher im Muskauer Faltenbogen nicht nachgewiesen.

Der nachfolgende belomoridische Zyklus, ca.

2,7 - 2,8 Mrd. Jahre alt, ist über-wiegend durch Gneise geprägt. Geschiebe sind

diesem Zyklus nur durch Spezial-untersuchungen zuzuordnen.

Weit häufiger und auch eindeutiger bestimmbar

sind die Geschiebe, die dem svekofennisch - karelischen Zyklus (Svekofenniden

und Kareliden ) vor 1,65 - 2 Mrd. und dem Transskandinavischen Magmatitgürtel

(TIB), der die Svekofenniden im Südwesten begrenzt, zuzuordnen sind. Dazu

gehören zum Beispiel die Granite von

Uppsala, Stockholm, Revsund u.a. von Schweden sowie die Granite von Perniö aus

Finnland. Nicht zu vergessen sind die Småland - Porphyre/ Ignimbrite als häufige

nordische Geschiebe. Daneben treten

Migmatite, Gneise und Gneisgranite auf, die jedoch schwer zu bestimmen bzw.

einer bestimmten Gegend zuzuordnen sind. Die jüngsten Gesteine aus dem TIB sind

die spätorogen Dalagranite (Siljangranit, Garberggranit) und zahlreiche

Porphyre und Ignimbrite. Etwas jünger 1,47-1,58 Mrd. Jahre sind die

Rapakivigesteine der Alandinseln, der Umgebung von Rodö und Ragunda in

Mittelschweden sowie von SW-Finnland (Nystad).

Der nächst folgende ist der dano-polonische

Zyklus mit einem Alter von ca. 1,45 Mrd. Jahren. Aus dieser

Gebirgsbildungsphase und der spätorogenen Nachphase stammen die häufig in

Brandenburg zu findenden Bornholm-Granite und der Karlshamn – Granit. Der

jüngste Gebirgsbildungszyklus mit einem Alter von

ca.1,0 Mrd. Jahren ist der im SW Schwedens und

Norwegens gelegene sveko – norwegische Zyklus. In dieser Faltungsphase treten

wiederum eine Vielfalt von Gneisen und hochmetamorphe Gesteine, wie

Granatcoronite auf. Der Granit von Bohuslän ist ebenfalls in diesen Zyklus

einzuordnen.

|

Gebirgsbildungszyklen des

Grundgebirges des nördlichen Europas |

|||

|

|

Alter in

Jahren |

Verbreitung |

wichtige

Gesteine |

|

saamidischer

Zyklus |

2,5-3,2

Mrd. |

Nordfinnland, Umgebung

Weißes Meer |

Gneise |

|

belomoridischer

Zyklus |

2,7 –

2,8 Mrd. |

Nordostfinnland |

Gneise |

|

svekofennisch

– karelischer Zyklus mit Transskandinavischen Magmatitgürtel |

1,65 –

2,0 Mrd. |

Schweden,

Finnland Ålandinseln |

Gneise, Granite Porphyre |

|

Rapakivi

Zyklus |

1,47

–1,58 Mrd. |

Schweden

(Rödö,Ragunda) SW-Finnland (Nystad,Vehmaa) Ålandinseln |

Granite,Porphyre |

|

dano-polonischer Zyklus |

1,4 –

1,5 Mrd. |

Südschweden,

Born- holm |

Granite, Diabase, Gneise |

|

sveko-norwegischer

Zyklus |

1,0 Mrd |

Südwestschweden,

Südnorwegen |

Gneise,

Granatcoronite |

Im jüngsten

Präkambrium, dem Jotnium (1,3 – 0,545 Mrd. Jahre), fand in Mittel-schweden und

im Ostseeraum eine intensive großräumige Abtragung statt. Es bildeten sich die

jotnischen, auch Dala - Sandsteine genannt. Ebenfalls sind aus dieser Zeit auch

Diabase bekannt.

Im westlichen Teil

(siehe Abb.1) wird der Untergrund durch den zweiten Zeitkomplex, das heute

stark abgetragene Faltengebirge der kaledonischen Gebirgsbildung vor 400 Mill.

Jahren, geprägt. Geschiebe aus dieser

Gebirgsbildung treten in Mittel-europa resultierend aus den Gletscherbewegungen

der Eiszeit nur vereinzelt auf und sind schwer nachweisbar.

Beim Wechsel der

Erdurzeit zum Erdaltertum kam es zur Einsenkung der Ostsee-depression. Es

entstanden überwiegend Sedimentgesteine des dritten Zeitkom-plexes. Von

Südschweden über den Ostseeraum bis in das Baltikum wurden die Gesteine des

Grundgebirges durch fossilreiche Schelf- und Flachmeersedimente, vor allem

Kalk- und Sandsteine sowie Schiefer vom Kambrium bis zum Perm überlagert. Dazu

gehören die bei Fossiliensammlern beliebten Paläoporellenkalke,

Orthoceren-kalke, Ostseekalke, Backsteinkalke und andere. An geologischen

Störungszonen drangen vielerorts Diabase auf, die Sedimente überdeckten. Durch

spätere Erosion wurden vorallen die Kalke und Sandsteine begründet in ihrer

Härte und Anfälligkeit gegenüber witterungsbedingten Einflüssen abgetragen.

Dort, wo sie von den härteren Diabasen überdeckt wurden, blieben so genannte

Schichtstufenberge erhalten, z.B. der Kinnekulle in Västergötland. In den

südlichen Teil der Ostsee drang im Mesozoikum (Trias, Jura, Kreide) und

Känozoikum (Tertiär) das Meer vor und lagerte mächtige Sedimente ab.

Sedimentgeschiebe aus dieser Zeit sind im Mus-kauer

Faltenbogen, außer Feuersteinen und silifizierten Kalken, recht selten,

jedoch an der Ostseeküste und Schleswig-Holstein bis Mecklenburg-Vorpommern

recht häufig. Als kristallines Gestein aus diesem Zeitkomplex ist der

Schonen-Basalt aus dem Jura auch im Muskauer Faltenbogen zu finden.

Der vierte

Zeitkomplex, aus dem nordische Geschiebe allerdings nur gelegentlich hier in

unseren Raum gefunden werden, ist der Bereich um Oslo. Dieses Gebiet ist eine

geologische Besonderheit in Europa. Es ist das Nordende einer tektonischen

Grabenzone, die sich von der Rhonemündung über den Oberrheintalgraben, das Mainzer

Becken, den Leinegraben, Schleswig-Holstein, Kattegat nach Oslo erstreckt, die

sogenannte Mittelmeer-Mjösen-Zone. Im Altpaläozoikum wurde diese Grabenzone

angelegt. Kambrische und silurische Sedimente konnten im Untergrund durch

Bohrungen nachgewiesen werden. Die Absenkung setzte sich vor allem im Karbon

und Perm fort. In dieser Zeit intrudierten zahlreiche alkalireiche Magmen im

Osloraum und kompensierten die Depression. Eine große Vielfalt an

petrographisch außergewöhnlichen Gesteinen wie Larvikit, Rhombenporphyre und

andere, die wir heute als Geschiebe vor allem in Norddeutschland aber auch sehr

selten im Mus-kauer Faltenbogen finden, entstanden.

Abb. 1 Schematisch ohne Maßstab

![]()

![]()

![]()

unter

Verwendung Smed/Ehlers 1994; Schulz 2003; Gläßer et.al. 2003; Scholz&Obst

2004; Bräunlich 2004

![]()

![]() Kreide/Tertiär

142 – 1,8 Mill. Jahre Kaledoniden 410 – 400 Mill. Jahre

Kreide/Tertiär

142 – 1,8 Mill. Jahre Kaledoniden 410 – 400 Mill. Jahre

![]()

![]() Perm 296 - 251 Mill. Jahre

Svekonorwegiden 1000 Mill. Jahre

Perm 296 - 251 Mill. Jahre

Svekonorwegiden 1000 Mill. Jahre

![]()

![]()

Devon 417 – 358 Mill. Jahre Jotnium 1300 – 545 Mill. Jahre

![]()

![]()

Silur 443 – 417 Mill. Jahre Danopoloniden 1400 – 1500

Mill. Jahre

![]()

![]() Ordovizium 495 – 443 Mill. Jahre Rapakivigesteine 1470 – 1580

Mill.Jahre

Ordovizium 495 – 443 Mill. Jahre Rapakivigesteine 1470 – 1580

Mill.Jahre

![]()

![]() Kambrium 545 –

495 Mill. Jahre Svekofenniden

mit TIB 1500 – 2000 Mill. Jahre

Kambrium 545 –

495 Mill. Jahre Svekofenniden

mit TIB 1500 – 2000 Mill. Jahre

![]()

![]() Kambrosilur 545 – 410 Mill. Jahre Kareliden

älter 1800 Mill. Jahre

Kambrosilur 545 – 410 Mill. Jahre Kareliden

älter 1800 Mill. Jahre

![]()

Karbon - Jura

358 – 200 Mill. Jahre ohne

Quartärbedeckung

Entstehung und

Transport nordischer Geschiebe

Entstanden sind die nordischen Geschiebe durch

Gletscherschurf (Exaration) an der Eisbasis, vor dem Eis und an den Eisfronten

sowie durch Erosionsvorgänge im Zusammenhang mit Schmelzwässern des Inlandeises

im nördlichen Europa. Im Frühpleistozän kam es zu Abkühlung der Atmossphäre.

Auf den höchsten Erhe-bungen Skandinaviens, den Kaledoniden bildeten sich

mächtige Gletscher, die dann nach Süden, Südosten und Südwesten aber auch nach

Westen und Nordwesten vordrangen. Die sogenannte Eisscheide befand sich etwa

auf der heutigen schwedisch - norwegischen Grenze. Dort lag auch das Nährgebiet

des Gletschers. Es wird eingeschätzt, dass die Mächtigkeit des Eises dort um

2000 bis 3000 m lag. Das Eis floss aufgrund des Eigengewichtes von der höchsten

Stelle (der Eisscheide) beidseitig ab. Die Eisbewegung erfolgt vorwiegend durch

plastisches Fließen und nur untergeordnet in Form basalen Gleitens über den

Untergrund. Dabei spielen vor allem Eismächtigkeit und Eistemperatur für die

Auslösung, Steuerung und Geschwin-digkeit der Gletscherbewegung eine

entscheidende Rolle. Die durchschnittliche Vordringgeschwindigkeit der

Gletscher wird von Eissmann

(1987) mit wenigstens 70 m pro Jahr für das Weichsel-Eis und etwa 140-250 m im

Jahr für das Elster- und Saale - Eis angegeben. Die Mächtigkeit (Höhe) der

Gletscher im Brandenburg wird noch auf 300 bis 500 m eingeschätzt. Durch das

Vordringen des Gletschers werden Gesteine aus dem Untergrund aufgenommen in das

Gletschereis eingearbeitet und transportiert. Skandinavische Morphologen haben

errechnet, daß vom skandina-vischen Festland ca. 25 m und vom Boden der Ostsee

ca. 60 m abgetragen wurden. Die aufgenommenen Geschiebe regeln sich bei ihrer

Ablagerung mit ihrer Längs-achse

parallel zur Fließrichtung des Eises ein. Daraus können die Geologen

Rück-schlüsse auf die Fließrichtung des Eises ziehen. Mit Abnahme der

Eismächtigkeit und damit verbundenen Änderung der eismechanischen Bedingungen

im Gletscher sinken die Geschiebe auf den Untergrund ab. Mit dem Vordringen

nach Süden nimmt die Transportkraft der Gletscher ab. Dabei lösen sich die

größeren Findlinge zuerst, d.h. im Norden, ab. Nachdem die Geschiebe auf den

Untergrund abgesunken sind, werden sie vermutlich noch auf eine längere Distanz

„mitgeschleift“. Die größeren Geschiebe werden kantengerundet, die kleineren

„abgerollt“. Dabei spielen Schmelzwässer unter dem Gletscher eine nicht

unerhebliche Rolle. Durch die Bewegung der Geschiebe auf dem Untergrund sind

auch die sogenannten Gletscherschrammen (strichförmige Einritzungen auf

Geschieben durch Reibungen der Geschiebe untereinander) erklärbar. Die Größe

und der Transportweg der Geschiebe hängt von der Struktur, dem Kluftabstand,

der Festigkeit und dem Zu-stand der Verwitterung der Ursprungsgesteine ab.

Kluftreiche (Porphyre), relativ weiche bzw. stark geschichtete Gesteine( z.B. Beyrichienkalke,Sandsteine

etc.) erreichen selten Größen über 1,0 m Durchmesser. Resultierend daraus

erreichten die meisten mesozoischen und tertiären sowie einige paläozoische

Sedimente nicht den Südbrandenburger Raum. Eine Ausnahme der tertiären Gesteine

bilden dabei die kristallinen Gesteine (Basalte und Diabase) und Feuersteine

bzw. silifizierte Kalke.

Durch die Lage der Eisscheide an der Grenze

des Kaledonischen Gebirges mit dem Grundgebirge läßt sich erklären, warum durch

die Eiszeiten nur wenige schwer identifizierbare norwegische Gesteine (außer

Oslogebiet) in das nördliche Mittel-europa transportiert wurden.

Klassifikation

der Geschiebe

Nordische Geschiebe

als wichtige Objekte für petrographische und paläontologische Studien sowie zur

Klärung von glazialen Vorgängen, wurden schon frühzeitig mit ver-schiedenen

Bezeichnungen benannt, um die Klassifizierung der aufgefundenen Ge-schiebe zu

erleichtern bzw. sie entsprechend der Forschungszielstellung einzu-ordnen. Die

Haupteinteilungskriterien sind Größe, Zusammensetzung und Herkunft.

SPEETZEN (1998)

teilte die Geschiebe nach Größe folgendermaßen ein:

|

Geschiebebezeichnung |

Länge |

Volumen (m³) |

Gewicht (t) |

|

Riesengeschiebe |

>10 m |

>200 |

>500 |

|

Großgeschiebe |

2 - 10 m |

2 - 200 |

5 - 500 |

|

Grobgeschiebe |

0,2 - 2 m |

0,002 - 2 |

0,005 - 5 |

|

Kleingeschiebe |

2 - 20 cm |

<0,002 |

<0,005 |

|

Feingeschiebe |

2 - 20 mm |

|

|

Die Großgeschiebe

werden auch als Findlinge bezeichnet. Diese wurden nochmals in Klassen

unterteilt:

|

Klasse |

Volumen (m³) |

Gewicht (t) |

|

1 |

2 - 5 |

5 - 10 |

|

2 |

5 - 10 |

10 - 20 |

|

3 |

10 - 20 |

20 - 50 |

|

4 |

20 - 50 |

50 - 100 |

|

5 |

50 - 200 |

100 - 500 |

.

Einteilung nach

Zusammensetzung

Wichtig für die

Zuordnung der Grundmoränen ist die petrographische Geschiebe-analyse. Sie

bildet das grundlegende Kriterium der Zuordnung der Grundmoränen in die

jeweilige Eiszeit. Dabei wird die Zusammensetzung der Geschiebefamilie

ermittelt. Unter Zusammensetzung wird hier die petrographische Einordnung

verstanden, in der die Geschiebe ihren Ursprung haben. Es werden zwei große

Gruppen unterschieden. Zum einen die Gruppe der Kristallinen Gesteine. Dazu

gehören die Plutonite (Granite, Diorite, Syenite, Gabbros), die Vulkanite

(Porphyre, Porphyrite, Basalt, Diabase, Ignimbrite, Tuffe) und die Metamorphite

(Gneise Hornfelse, Marmor). Die zweite Gruppe umfaßt die Sedimentgesteine

(Sandsteine, Kalksteine, Dolomite, Schiefer). Unter Großgeschieben ab Klasse 2

finden wir überwiegend, soweit es sich um Ferngeschiebe handelt, bedingt durch

die große Festigkeit kristalline Gesteine.

Einteilung nach der

Herkunft

Die Geschiebe wurden

aus dem nordeuropäischen Raum, aber auch aus den durch das Eis überfahrenen

Mittelgebirgen (z.B. Weserbergland) an den Ort ihrer Abla-gerung transportiert.

Daraus ergeben sich zwei Aspekte der Einteilung der Geschie-be nach ihrer

Herkunft. Zum einen nach der Transportentfernung und zum anderen nach dem

Ursprungsort. Nach der Transportentfernung werden die Geschiebe in

Ferngeschiebe, Nahgeschiebe und Lokalgeschiebe eingeteilt. Gesteine aus

Fenno-skandien, dem mittleren bis nördlichen Ostseeraum und dem Baltikum werden

den Ferngeschieben zugeordnet. Typische Gesteine für Nah- und Lokalgeschiebe zu

nennen, ist schon schwieriger. Die Bezeichnung hängt vom Ort des Auffindens des

Geschiebes ab. Ein Beispiel soll diesen Fakt veranschaulichen. Silifizierte

Kalke bzw. Feuersteine sind auf der Insel Rügen Lokalgeschiebe und in

Brandenburg Nahgeschiebe. Sandsteine als Großgeschiebe in Nordrhein-Westfalen

sind immer Lokalgeschiebe. Als weiterer Begriff wird in der Literatur der

Begriff südliches und nördliches Geschiebe genannt. Zu den südlichen Geschieben

werden die Geschiebe gezählt, die durch die Vereisungen der Alpen bzw.

Schwarzwald/Vogesen nach Süddeutschland transportiert wurden. Im Raum

Brandenburg sind südliche Geschiebe nicht aufzufinden. Die oft genannten

südlichen Geschiebe aus dem nordböhmischen Raum sind keine Geschiebe, sondern

Gerölle (Transport durch Flüsse!). Nordische Geschiebe sind solche, die durch

die nördlichen Vereisungen nach Süden bis zu Feuersteinlinie verlagert wurden.

Die für die

Geschiebeforschung wichtigste und auch bekannteste Bezeichnung von Geschieben

ist die Bezeichnung Leitgeschiebe. Leitgeschiebe sind solche Ge-schiebe, egal

ob Klein - oder Riesengeschiebe, welche eindeutig mit einfachen Mitteln

zuverlässig bestimmt werden können, leicht zu beschreiben und einem bestimmten

Herkunftsgebiet sicher zuzuordnen sind. Ist dieses bestimmte Herkunfts-gebiet

relativ kleinflächig, spricht man von absoluten Leitgeschieben. Gute Beispiele

dafür sind der Rhombenporphyr oder der Ålandrapakivi. Sicher bestimmbare Gesteine,

die ein flächenhaft großes, aber definiertes Areal einnehmen, z. B.

Ortho-cerenkalk, werden als statistisches Leitgeschiebe bezeichnet. Vor allem

für die lithostratigraphische Einordnung der Grundmoränen ist der Anteil der

paläozoischen Kalke, die überwiegend statistische Leitgeschiebe sind, von

großer Wichtigkeit.

Im Muskauer Faltenbogen findet man relativ

häufig sehr gut bestimmbare Gesteine, wie die Jotnischen Sandsteine, die aber

weder absolute noch statistische Leit-geschiebe sind. Ihr Vorkommen liegt zum

einen in Schweden (Dalarna), aber auch sind sie sicher aus der nördlichen

Ostsee (Bottenmeer) bekannt. Eine Zuordnung zum Herkunftsort kann nur erfolgen,

wenn die Geschiebesippe - eine

Geschiebe-sippe bildet eine Gruppe von Leitgeschieben - bekannt ist, d.h. wenn sichere Leitgeschiebe

in recht großer Anzahl mit dem Jotnischen Sandstein zusammen vorkommen. So

weisen u.a. Särnaporphyre, Siljangranit, Garberggranit und weitere

Leitgeschiebe aus Dalarna auf die Herkunft der Jotnischen Sandsteine auf

Dalarna hin. Bottenmeerporphyre hingegen zeigen als Herkunft des Jotnischen

Sandsteines den nördlichen Ostseeraum an.

Durch verschiedene Autoren werden unterschied-liche Geschiebesippen im

nordeuropäischen Vereisungsgebiet genannt.

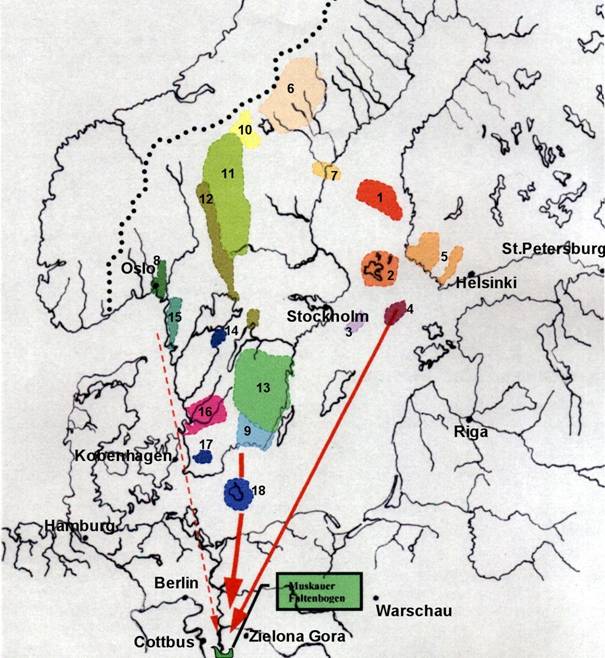

Die Verbreitung der

wichtigsten, auch im Muskauer Faltenbogen zu findenden Leitgeschiebe zeigt Abb. 2.

Abbildung

2 nach Koch 1927; Hesemann 1975;

Smed&Ehlers 1994; Bräunlich 2004;Schulz 2003

![]()

![]() Bottenmeergesteine

(Porphyr, Gneis) (1) Rätangranit

(10)

Bottenmeergesteine

(Porphyr, Gneis) (1) Rätangranit

(10)

![]()

![]() Ålandgesteine

(Granite, Porphyr) (2) Dalagesteine

(Granit, Porphyr, Diabas ) (11)

Ålandgesteine

(Granite, Porphyr) (2) Dalagesteine

(Granit, Porphyr, Diabas ) (11)

![]()

![]()

Brauner Ostseequarzporphyr (3) Filipstadgranit

(12)

![]()

![]() Roter Ostseequarzporphyr (4) Smålandgestein (Granit, Porphyr, u.a.) (13)

Roter Ostseequarzporphyr (4) Smålandgestein (Granit, Porphyr, u.a.) (13)

![]()

![]()

SW-finnische Gesteine (Granit, Porphyr) (5) Kinnediabas

(14)

![]()

![]() Ragunda

- und Revsundgranit (6) Bohuslängranit

(15)

Ragunda

- und Revsundgranit (6) Bohuslängranit

(15)

![]()

![]()

Rödögesteine (Granit, Porphyr) (7) Granatamphibolit (16)

![]()

![]()

Oslogesteine (Larvikit,

Rhombenporphyr u.a.) (8) Schonenbasalt

(17)

![]()

![]()

Karlshamn- und

Spinkamalagranit (9) Bornholmgranite

(18)

![]() Eisscheide

Eisscheide

Geologische

Besonderheiten an nordischen Geschieben

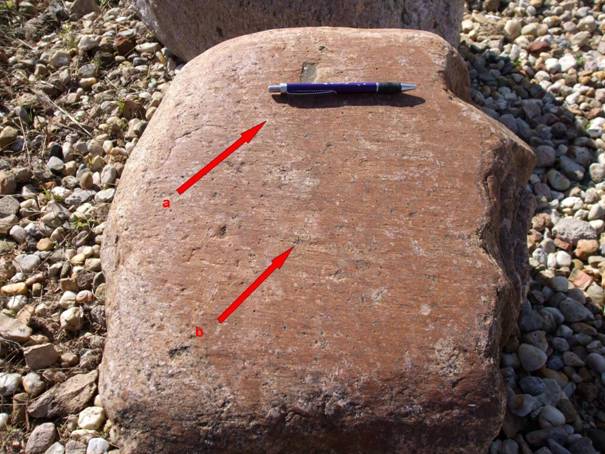

Betrachtet man die

nordischen Geschiebe näher, so stellt man oft auffällige Formen oder Schrammen

fest. Am häufigsten sind dabei eigentümliche Schrammen. Diese entstehen, wenn

harte, spitzkantige Geschiebe durch das Eis über weiche Gesteine geschoben

werden. Diese Schrammen werden als Gletscherschrammen bezeichnet. Sie treten

zum einen im Untergrund (z.B. bei Rüdersdorf), zum anderen aber auch auf den

Geschieben selbst auf. Selbst bei relativ kleinen Geschieben findet man diese

Hinweise auf glaziale Entstehung (Abb. 3).

Abb. 3

Gletscherschrammen (a) und Parabelrisse (b) auf einem Granitgeschiebe im

Findlingspark

Seddiner See

Drehen sich diese

Geschiebe beim Transport, so werden dann in verschiedenen Richtungen Facetten

geschliffen und es entstehen Eiskanter. Ebenfalls durch Druck entstehen bei

Überschreiten der Scherfestigkeit des beanspruchten Gesteins quer dazu zu den

Gletscherschrammen Parabelrisse, die dann bei noch höherer Beanspruchung

sichelförmig ausbrechen. Diese Bildungen werden als Sichelbrüche bezeichnet.

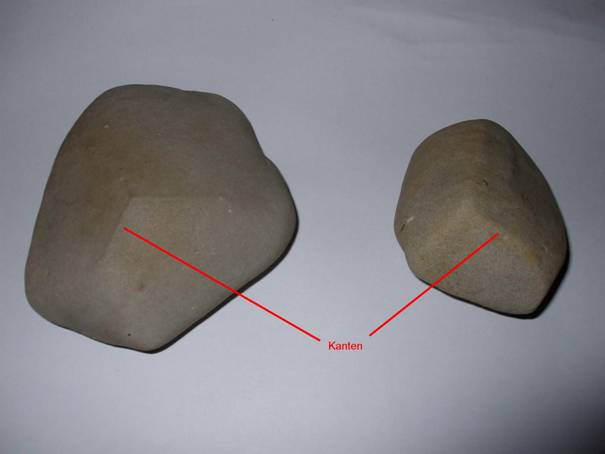

Nachdem die Eiskappe in Mitteleuropa abgetaut

war, prägten polare Wüsten das Landschaftsbild im nördlichen Mitteleuropa.

Starke Sandstürme schliffen die nun freiliegenden Geschiebe ähnlich einem

Sandstrahlgebläse ab. Durch unterschied-liche

Windrichtungen wurden die Geschiebe aus verschiedenen Richtungen

ab-geschliffen. Dabei wurden sie regelrecht facettiert. Es entstanden die Windkanter

(Abb. 4). Die Größe der Geschiebe spielt dabei keine Rolle.

Abb. 4

Eine weitere an

Geschieben selten zu findende Besonderheit ist die Wollsack-verwitterung. Es

ist eine besondere Form der Verwitterung, die überwiegend bei Graniten

auftritt. Das Geschiebe hat die Form von aufeinandergestapelten Wollsäcken.

Dieses Aussehen verdanken die Granite der Klüftung des Gesteins. Durch

Eindringen von Wasser in die Klüfte setzt dort die Verwitterung des Gesteins

intensiver ein als im ungeklüfteten Bereich. Die Bestandteile des Granites beson-ders die Feldspäte und der Glimmer,

werden zersetzt, vergrusen und platzen schalenförmig ab. Die Folge davon sind

abgerundete Kanten und es bilden sich diese wollsackähnlichen Form heraus (Abb.

5).

Abb. 5

Findling in einer auflässigen Kiesgrube bei Reuthen im Muskauer Faltenbogen

Von hohem

wissenschaftlichen Wert ist der Fossilgehalt der Sedimentärgeschiebe. Ab

Kambrium wurden diese Lebensspuren in nordischen Geschieben nachgewiesen.

Einige Fossilien sind bisher nur in nordischen Geschieben nachgewiesen worden.

Das wohl berühmteste dabei ist das

„Xenusion auerswaldae“ aus dem Kalmar-sundsandstein, das in das Unterkambrium

eingestuft wird und damit zu den ältesten Lebensspuren zählt. Dieses Fossil ist

bisher im Anstehenden in Schweden noch nicht nachgewiesen sondern nur in

nordischen Geschieben gefunden worden und zeigt damit, welche Bedeutung die

Geschiebeforschung für die geologischen Wissenschaften besitzt.

Oft enthalten nordische Geschiebe auch Spuren

von den verschiedensten Erzen.

Vor allen kann man

Pyrit, Kupferkies und verschiedene Eisenerze finden. Selbst Goldnuggets wurden

aus glazialen Sedimenten (Sanden und Kiesen) in Schleswig- Holstein gewaschen.

Durch die Kartierung von kupfererzführenden Geschieben wurde im Jahre 1910 die

Kupferlagerstätte Outokumpu in Finnland entdeckt.

All diese Beispiele

zeigen die immense Bedeutung der Geschiebeforschung für die geologischen

Wissenschaften.

Die größten

Findlinge südlich der Ostsee

Die Transportkraft

des Eises ist nicht unerheblich. Um dies zu verdeutlichen, seien hier einige

der größten Geschiebe genannt. Die wahrscheinlich größten Geschiebe des

nordeuropäischen Vereisungsgebietes finden wir im Baltikum. Nahe der estnischen

Haupstadt Tallin liegt ein finnischer Pegmatit mit einem Volumen von 930 m³

(2450 t). Die Transportentfernung beträgt ca. 150 km. Weiter südlich in Tychowo

in Nordwestpolen befindet sich der vermutlich größte Findling südlich der

Ostsee. Er wird als Triglaffstein bezeichnet und hat eine Größe von 760 m³

(1980 t). Dieser Findling ist nicht eindeutig einem Herkunftsort zuzuordnen. Er

wurde als Gneis mit Granaten bestimmt und ist damit kein absolutes

Leitgeschiebe. Eindeutig zuordenbar sind dagegen der Große und der Kleine

Markgrafenstein in den Rauenschen Bergen bei Fürstenwalde. Diese Findlinge

haben immerhin noch ein Gewicht von 750 bzw. 240 t. Sie wurden beide als

Karlshamn-Granit bestimmt und stammen aus Süd-schweden. Sie haben damit einen

Transportweg von 450 km hinter sich. In Nord-rhein-Westfalen befindet sich bei

Rahden der Große Stein von Tonnenheide. Dieser Findling, ein Uppsala-Granit mit

einer Größe von 100 m³ und 270 t hat eine Trans-portentfernung von ca.1000 km

vom Anstehenden bis zum Ablagerungsort. Selbst im südbrandenburger Raum in

Kobbeln bei Eisenhüttenstadt kann man den Kobbelner Stein mit 90 m³ und einem

Gewicht von 240 t besichtigen. Es handelt sich um einen Bornholm Gneisgranit.

Die Transportentfernung beträgt ca. 400 km. Ein bemer-kenswerter Findling im

Muskauer Faltenbogen ist der Teufelsstein im polnischen Kamenica bei Trziebel.

Es handelt sich bei diesem Findling um einen Växjö-Granit aus Småland in Schweden. Mit 32,5m³ und einem

Gewicht von ca. 101 Tonnen ist es das deutlich größte nordische Geschiebe im

Muskauer Faltenbogen und wahrscheinlich auch der südlichste Findling über 100

Tonnen Gewicht, den die nordische

Vereisung nach Mitteleuropa transportiert hat. Die Transportentfernung betrug

immerhin noch 600 km.

Sagen, Geschichten

und kulturgeschichtliche Aspekte von Findlingen

Die nordischen

Geschiebe spielen schon seit frühesten Zeiten eine große Rolle in der

Gedankenwelt der Menschen. Bekannt sind die im gesamten Norddeutschland

verbreiteten Hünen - oder Großsteingräber, welche mit erstaunlichem Aufwand aus

tonnenschweren Findlingen in vorgeschichtlicher Zeit hergestellt wurden.

Ebenfalls bereits in vorgeschichtlicher Zeit wurden Belemniten und andere

Fossilien als Grabbeigaben verwendet, wie Funde in Gräbern aus der Steinzeit

beweisen. Im Glauben unserer Vorfahren sollte dieser Grabschmuck wohl vor Bösem

bewahren. Einigen Urnengräbern aus der spätrömischen Zeit wurden Seeigel (aus

der Kreide von Dänemark und Rügen) beigelegt. Unklar ist, ob diese als Talisman

oder als Spielstein genutzt worden sind. Relativ sicher ist die Verwendung der

Seeigel als Spielsteine in der Wikingerstadt Haitabu oder auch in einer

Slawensiedlung bei Parchim, da diese dort in großer Anzahl bei Ausgrabungen

außerhalb der Gräber in Wohnbereichen gefunden worden sind.

Der im Volk

verbreitetere Name für Belemnit ist Donnerkeil. Er stammt aus der germanischen

Sagenwelt. Nach der Sage schleuderte Donar, der Donnergott mit seinen Blitzen

diese Donnerkeile zur Erde. Bis heute werden Geschiebefossilien, wie

Belemniten, Seeigel, Feuersteine (Feuersteine mit Loch – Hühnergötter) u.a. als

Amulett oder Talisman getragen. Die im norddeutschen Tiefland häufig zu

findenden Wallsteine (durch das Tertiärmeer abgerundete Feuersteine) werden

schon seit alters her aufgrund ihrer eiförmigen Gestalt als Drudeneier

(Hexeneier) bezeichnet.

Zu welchen, heute

erstaunlichen Gedanken nordische Geschiebe die Menschen im späten Mittelalter

anregten, zeigt, dass 1733 in Königsberg

C.H.RAPPOLT daran experimentiert hat, aus devonischen Kugelsandsteinen,

welcher von ihm als Rogen eines Riesenstöres gedeutet wurde, Leben zu erwecken.

Bemerkenswert ist

die Erfindung einer Steinkombine zur Beseitigung der „nach-wachsenden“ Steine

auf den Feldern Mecklenburgs und Brandenburgs. Diese Maschine arbeitet nach dem

Prinzip einer Kartoffelvollerntemaschine und wurde in Müncheberg im heutigen

ZALF (Zentrum für Agrarlandschafts- und Landnutzungs-forschung) entworfen und

in Beeskow in einer Anzahl von 20 Stück gebaut. Eingesetzt wurde sie nicht nur

in Brandenburg und Mecklenburg, sondern auch von Mittelrussland über Polen bis

Niedersachsen. Verworfen wurde dieses Projekt dann wegen zu hoher Bau- und

Betriebskosten. Diese etwas kuriose Erfindung weist darauf hin, dass die

nordischen Geschiebe auf den Feldern nicht gerade willkommen sind und beseitigt

werden müssen. Ähnlich ist es in den Tagebauen des Braun-kohlebergbaues. Auch

hier werden die Geschiebe z.T. mit großen Aufwand entfernt und auf Deponien zur

weiteren Verwendung gelagert.

Nordische Geschiebe

haben in der Wirtschaft aber neben störenden auch nicht unerhebliche nützliche

Effekte. In Ermangelung von Bruchsteinen im norddeutsch-nordpolnisch -

baltischen Raum wurden die nordischen Geschiebe schon seit Jahrhunderten als

Bausteine genutzt. Viele Straßen sowie Profan – und Sakral-bauten geben ein

beredtes Zeugnis davon ab. Die Geschiebe wurden in regelrechten

Steinbruchbetrieben, so zum Beispiel bei Althüttendorf im Choriner

Endmoränenzug oder bei Feldberg in Mecklenburg abgebaut. Der Steinbruchbetrieb

in Althüttendorf fand mit Grubenbahn und dem besonderen Beruf des Steinschlägers

von 1869 bis 1964 statt. Diese Steinschläger zerkleinerten die Geschiebe

anfangs mit der Hand und später mit Presslufthammer zu Schotter. Dieser

Schotter wurde unter anderem beim Bau der Eisenbahnlinie und der Autobahn

Berlin – Stettin (Szczecin) genutzt. Auch aus dem Muskauer Faltenbogen sind bei

Bohsdorf und Raden „Findlings-steinbrüche“

bekannt. Ein weiterer „Bergbau“ auf Geschiebe war der Kalkbergbau. An

lokalen Stellen der Endmoränen häuften sich Kalkgeschiebe derart, dass dort ein

Steinbruchbetrieb rentabel war. Dieser Kalk wurde dann in Kalköfen zu

Branntkalk weiterverarbeitet und in der heimischen Bauindustrie, der Glas-und

Papierherstellung sowie in den Gerbereien verwendet. Außerdem diente dieser

Kalk gemahlen als Dünger zur Aufbesserung der kargen Böden der Lausitz. Im

Muskauer Faltenbogen fand ein Kalkabbau bei Kalki nordwestlich Trziebel (1560

und vor 1800), Trziebel (1560), Brozek (1560 und vor 1800), Chudzowice

nordöstlich Trziebel (1748), Jedrzychowice südwestlich Trziebel (1818), Matuszowice

östlich Tuplice (vor 1800), Preschen

(1560 und vor 1800) und Zelz (um 1850) statt. Das Kalkbrennrecht also das Recht

Kalk zu Branntkalk zu verarbeiten hatte die Stadt Zary. Dort wurden z.B.

zwischen 1835 und 1848 ca. 102 m³ Kalk gebrannt.

Ein weiterer Aspekt

zur Nutzung der Nordischen Geschiebe ist die Verwendung und Verarbeitung zu

Denkmälern und als Kunstobjekte. Das wohl bekannteste ist die Granitschale im

Lustgarten vor dem Alten Museum in Berlin. Diese wurde aus dem Großen

Markgrafenstein, einem Findling aus den Rauenschen Bergen bei Fürsten-walde

gefertigt.

Es ist erstaunlich,

dass man bei einer so intensiven ökonomischen und ideellen Nutzung der

nordischen Geschiebe immer noch größere Findlinge am originalen Standort finden

kann. Schon frühzeitig wurde vor einer völligen Vernichtung dieser

Naturdenkmäler, wie Einzelfindlingen oder Findlingsansammlungen

(Block-packungen) gewarnt. Erst 1935 wurden in Deutschland durch das

Reichsnatur-schutzgesetz die Kreisverwaltungen verpflichtet, auch Findlinge und

Findlingspackungen in die Naturdenkmalslisten aufzunehmen. Derzeit gilt in

Bran-denburg das Naturschutzgesetz vom 26.05.2004, welches auch Regelungen zu

nordischenGeschieben trifft. Ähnliche Aussagen enthält das Naturschutzgesetz

von Sachsen vom 23.07.2004. In Polen werden entsprechend dem Naturschutzgesetz

vom 16.10.1991 die Findlinge standortbedingt bzw. nach petrographischen

Besonderheiten geschützt.

Teil 2 Die nordischen Geschiebe des Muskauer

Faltenbogen

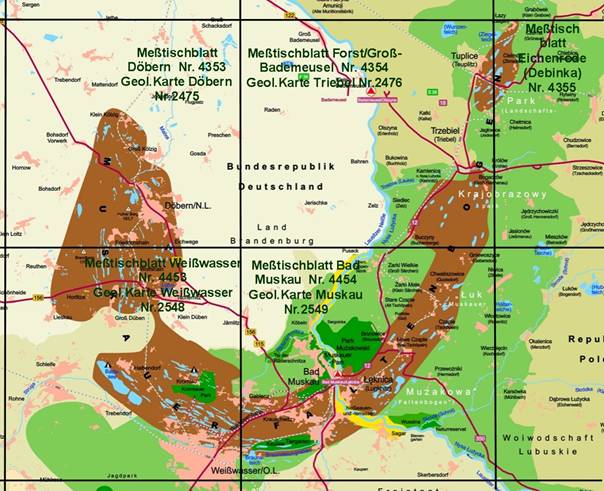

Verfahrensweise und

Probleme der Kartierung der nordischen Geschiebe

Zielstellung der

aufwändigen Kartierungsarbeiten war es, die nordischen Geschiebe des Geoparkes

Muskauer Faltenbogen und unmittelbar angrenzende Gebiete zu erfassen. Zur

Erfassung wurden nachfolgende Parameter angesetzt. Die größte Kantenlänge der

Geschiebe sollte mindestens 1,0 m betragen. Eine Ausnahme bezogen auf die Größe

bilden geologisch / petrographisch interessante nordische Geschiebe. Weiterhin

sollten die Geschiebe aus dem Bereich des Muskauer Faltenbogen und nicht aus

den umgebenden Tagebauen Nochten, Welzow-Süd Jänschwalde und Cottbus-Nord

stammen. Grundlage der Kartierung waren die Meßtischblätter 1:25000 Eichenrode/

Debinka (4355), Forst/Groß-Bademeusel (4354), Döbern (4353), Weißwasser (4453),

Bad Muskau (4454) und die geologischen Karten Blatt Triebel (2476), Döbern

(2475), Weißwasser (2548) und Muskau (2549). Das Blatt Eichenrode wurde nicht

geologisch kartiert.

Für die

Geländearbeit war es unbedingt notwendig, die Gebiete in denen nordische

Geschiebe der zu erfassenden Größe zu erwarten waren, auszugrenzen. Dazu wurden

geschiebehöffige Gebiete, wie Grundmoränen -und Endmoränenflächen sowie

Blockfelder und bereits kartierte Geschiebe aus den geologischen Spezial-karten

auf die Meßtischblätter übernommen. Diese ergänzten Meßtischblätter bildeten

dann die Grundlage der systematischen Kartierungsarbeiten im Gelände. Die

Vermessung der im Gelände gefundenen Geschiebe erfolgte mit Bandmaß nach Länge,

Breite und Höhe. Alle Geschiebe wurden fotografiert und die Fundstelle nach

Topographie auf dem Meßtischblatt eingetragen. Die Bestimmung der Lage erfolgte

durch Abgreifen der Koordinaten vom Meßtischblatt. Die Koordinaten der im Land

Brandenburg als Geotop registrierten Geschiebe wurden vor Ort mittels GPS

ermittelt. Das Volumen der Geschiebe

ergab sichaus der Multiplikation der Länge, Breite und Höhe mit dem Faktor

0,58. Wurde ein anderer Faktor gewählt so erscheint dieser auf dem

entsprechenden Erfassungsblatt. Die Erfassung der kartierten Einzelgeschiebe

bzw. jeder Geschiebegruppe erfolgte in einem Erfassungsblatt welches folgenden Daten enhält:

·

Meßtischblatt

·

fortlaufende

Nummer des Geschiebes

·

topographische

Lage

·

Koordinaten

(Gauß-Krüger)

·

Gesteinsart

·

Größe

und Volumen

·

Besonderheiten

/ Bemerkungen ( wie Bedeckung, geol. Besonderheiten,

Geotopnummer u.a.).

Vorkommen, Größe und

Gewicht der erfassten nordischen Geschiebe

(BR – Brandenburg,

SA – Sachsen, PO – Polen) Stand Nr. 205 Gesamt:225

|

Messtischblatt 1:25000 |

Anzahl (Stck) |

schützenswerte Objekte (Stck) |

als Geotop registriert (Stck) |

||||||

|

|

BR |

SA |

PO |

BR |

SA |

PO |

BR |

SA |

PO |

|

Forst/Groß-Bademeusel (4354) |

98 |

- |

16 |

12 |

- |

7 |

10 |

- |

1 |

|

Döbern (4353) |

73 |

- |

- |

24 |

- |

- |

14 |

- |

- |

|

Weißwasser (4453) |

15 |

1 |

- |

5 |

- |

- |

1 |

- |

- |

|

Bad Muskau (4454) |

2 |

11 |

7 |

1 |

5 |

3 |

1 |

- |

- |

|

Eichenrode (Debinka) (4355) |

- |

- |

2 |

|

|

|

|

|

|

|

Volumen |

Größenklasse |

Anzahl |

||

|

|

|

BR |

SA |

PO |

|

< 0,5 |

1 |

82 |

4 |

6 |

|

ab 0,5 – < 1,0 |

2 |

64 |

3 |

9 |

|

ab 1,0 – < 2,0 |

3 |

34 |

- |

7 |

|

ab 2,0 – < 3,0 |

4 |

6 |

2 |

1 |

|

>3,0 |

5 |

2 |

3 |

2 |

|

|

|

|

|

|

|

Gestein |

Größenklasse (Anzahl in Stck) |

Anteil des Gesteins an der Gesamtmenge (%) |

||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

||

|

Granit |

65 |

55 |

36 |

8 |

6 |

|

|

Gneis |

22 |

20 |

5 |

1 |

1 |

|

|

Sandstein Quarzit |

1 |

|

|

|

|

|

|

Kalkstein |

|

1 |

|

|

|

|

|

Sonstige |

4 |

|

|

|

|

|

Tabelle Dichte

|

Gesteinsbezeichnung |

Dichte in t/m³ |

|

Granit |

2,7 |

|

Diorit/Gabbro |

2,9 |

|

Quarzporphyr |

2,7 |

|

Sandstein / Quarzit |

2,5 |

|

Gneis |

2,7 |

|

Kalkstein / Marmor |

2,7 |

|

Nordische Geschiebe ≥ 1,0m³ (sichtbar) |

|||||||

|

Messtisch- blatt |

Land |

Nr. der |

Gestein |

Volumen |

Gewicht |

unter |

Geot.Nr |

|

(Nr.) |

Kartierung |

(m³) |

Schutz |

Name |

|||

|

4354 |

P |

14 |

Växjögranit |

36,3 |

101,0 |

ja |

? Teufelsstein |

|

4353 |

B |

26 |

Rönne-Granit |

6,5 |

17,6 |

ja |

2118 Gr. Finkenstein |

|

4353 |

B |

25 |

Granit |

4,1 |

11,1 |

ja |

2119 Kl. Finkenstein |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

4354 |

P |

53 |

Gneis |

3,7 |

10,0 |

nein |

|

|

4454 |

S |

128b |

Granit |

3,6 |

9,7 |

nein |

|

|

4454 |

S |

128a |

Granit |

3,4 |

9,2 |

nein |

|

|

4454 |

S |

130 |

Granit |

3,1 |

8,4 |

nein |

|

|

4354 |

B |

29b |

Granit |

2,7 |

7,3 |

ja |

179 |

|

4454 |

B |

131 |

Granit |

2,4 |

6,5 |

ja |

1637 |

|

4354 |

B |

150 |

Granit |

2,4 |

6,5 |

ja |

2310 |

|

4353 |

B |

64 |

Gneis |

2,4 |

6,5 |

ja |

2317 |

|

4454 |

S |

84 |

Granit |

2,2 |

6,0 |

nein |

|

|

4354 |

B |

19 |

Revsundgranit |

2,1 |

5,8 |

ja |

181 |

|

4454 |

S |

146 |

Gneis |

2,1 |

5,7 |

nein |

|

|

4454 |

P |

147 |

Gneis |

2,1 |

5,7 |

nein |

|

|

4353 |

B |

65a |

Granit |

2,1 |

5,7 |

ja |

2318 |

|

4353 |

B |

71 |

Granit |

2,1 |

5,7 |

nein |

|

|

4353 |

B |

179 |

Gneis |

1,7 |

4,59 |

ja |

2435 |

|

4453 |

B |

55 |

Granit |

2,0 |

5,4 |

nein |

|

|

4354 |

B |

1 |

Stockholmgranit |

1,9 |

5,2 |

ja |

176 |

|

4354 |

P |

51 |

Granit |

1,9 |

5,1 |

nein |

|

|

4354 |

B |

115c |

Bornholmgranit |

1,7 |

4,6 |

ja |

2311 |

|

4353 |

B |

28 |

Granit |

1,7 |

4,6 |

ja |

2440 |

|

4353 |

B |

63 |

Växjö-Granit |

1,7 |

4,6 |

ja |

2430 |

|

4353 |

B |

68 |

Granit |

1,6 |

4,3 |

nein |

|

|

4353 |

B |

174 |

Granit |

1,6 |

4,3 |

ja |

2315 |

|

4453 |

B |

56 |

Granit |

1,6 |

3,8 |

nein |

|

|

4453 |

B |

54 |

Granit |

1,5 |

4,1 |

nein |

|

|

4354 |

B |

20 |

Upplandgranit |

1,4 |

3,8 |

ja |

177 |

|

4354 |

B |

118b |

Granit |

1,4 |

3,8 |

ja |

2312 |

|

4354 |

B |

29c |

Granit |

1,4 |

3,8 |

ja |

180 |

|

4353 |

B |

76 |

Gneis |

1,57 |

4,24 |

ja |

2431 |

|

4353 |

B |

168d |

Granit |

1,2 |

3,24 |

ja |

2434 |

|

4353 |

B |

182 |

Bornholmgranit |

1,6 |

4,32 |

ja |

2437 |

|

4354 |

B |

18b |

Stockholmgranit |

1,3 |

3,5 |

nein |

|

|

4353 |

B |

175 |

Bornholmgranit |

1,0 |

2,7 |

nein |

|

|

4353 |

B |

21 |

Gneis |

1,2 |

3,51 |

ja |

2436 |

|

4354 |

P |

12 |

Stockholmgranit |

1,3 |

3,5 |

nein |

|

|

4354 |

B |

156 |

Granit |

1,3 |

3,5 |

ja |

2316 |

|

4454 |

P |

44 |

Granit |

1,2 |

3,2 |

nein |

|

|

4353 |

B |

61 |

Uppsalagranit |

1,2 |

3,2 |

ja |

2432 |

|

4353 |

B |

65 |

Granit |

1,2 |

3,2 |

ja |

2319 |

|

4353 |

B |

74 |

Granit |

1,6 |

4,32 |

ja |

2433 |

|

4353 |

B |

168a |

Granit |

1,2 |

3,4 |

nein |

|

|

4353 |

B |

78 |

Granit |

1,2 |

3,2 |

nein |

|

|

4354 |

B |

118a |

Granit(Pegmatit) |

1,2 |

3,24 |

ja |

2313 |

|

4453 |

B |

33 |

Granit |

1,1 |

3,0 |

nein |

|

|

4353 |

B |

70 |

Granit |

1,1 |

3,0 |

nein |

|

|

4353 |

B |

30 |

Granit |

1,0 |

2,7 |

nein |

|

|

4353 |

B |

58 |

Granit |

1,0 |

2,7 |

nein |

|

|

4353 |

B |

166 |

Gneis |

1,0 |

2,7 |

nein |

|

|

4354 |

P |

189 |

Karlshamngranit |

1,4 |

3,78 |

nein |

|

|

4454 |

P |

190 |

Karlshamngranit |

1,1 |

2,97 |

nein |

|

|

4353 |

B |

195 |

Gneisgranit |

1,5 |

4,05 |

ja |

2438 |

|

4353 |

B |

198 |

Granit |

1,7 |

4,59 |

ja |

2439 |

|

4354 |

P |

203 |

Granit |

1,1 |

2,97 |

nein |

|

|

4454 |

P |

202 |

Gneis |

1,2 |

3,24 |

nein |

|

|

Leitgeschiebe bzw. Geschiebe mit petrographischen /

glazigenenen Besonderheiten |

|||||

|

Nr. |

Meßtischblatt |

Nr. der Kartierung |

Bezeichnung |

Volumen (m³) |

Besonderheiten |

|

1 |

4354 |

1 |

Stockholmgranit |

1,92 |

|

|

2 |

4354 |

2c |

Bornholmgranit |

0,5 |

|

|

3 |

4354 |

2d |

Granit |

0,2 |

Windkanter |

|

4 |

4354 |

14 |

Växjögranit |

36,3 |

|

|

5 |

4354 |

15 |

Perniögranit |

0,1 |

|

|

6 |

4354 |

16 |

Bornholmgranit |

0,2 |

|

|

7 |

4354 |

17 |

Bornholmgranit |

0,5 |

|

|

8 |

4354 |

18 |

Paläoporellenkalk |

0,6 |

|

|

9 |

4354 |

18 |

Stockholmgranit |

1,34 |

|

|

10 |

4354 |

18 |

Uppsalagranit |

0,2 |

|

|

11 |

4354 |

18 |

Diorit |

0,1 |

|

|

12 |

4354 |

18 |

Dalasandstein |

0,1 |

|

|

13 |

4354 |

18 |

Smålandgranit |

0,4 |

|

|

14 |

4354 |

19 |

Revsundgranit |

2,13 |

Frostsprengung |

|

15 |

4354 |

20 |

Upplandgranit |

1,4 |

|

|

16 |

4354 |

41 |

Stockholmgranit |

0,4 |

|

|

17 |

4354 |

45 |

Granit |

0,5 |

Windkanter, Frostrisse |

|

18 |

4354 |

49 |

Bornholmgranit |

0,7 |

|

|

19 |

4354 |

50 |

Lofthammargneis |

0,5 |

|

|

20 |

4354 |

53 |

Granatgneis |

3,7 |

|

|

21 |

4354 |

85 |

Rapakivigranit |

0,4 |

|

|

22 |

4354 |

87 |

Stockholmgranit |

0,1 |

|

|

23 |

4354 |

93 |

Granit |

0,2 |

Windkanter |

|

24 |

4354 |

98 |

Granit |

0,4 |

Frostsprengung |

|

25 |

4354 |

101 |

Roter Granit |

0,2 |

|

|

26 |

4354 |

115c |

Bornholmgranit |

1,8 |

|

|

27 |

4354 |

117b |

Uppsalagranit |

0,2 |

|

|

28 |

4354 |

118a |

Pegmatitischer Granit |

1,2 |

|

|

29 |

4354 |

118b |

Granit |

1,4 |

Gletscherschrammen |

|

30 |

4354 |

140 |

Granit |

0,7 |

Frostsprengung |

|

31 |

4354 |

141 |

Revsundgranit(?) |

0,5 |

|

|

32 |

4354 |

142 |

Gneis |

0,5 |

Windkanter |

|

33 |

4354 |

143a |

Grober pegmatiti-scher Granit |

0,8 |

|

|

34 |

4354 |

154 |

Uppsalagranit |

0,4 |

|

|

35 |

4354 |

156 |

Granit |

1,3 |

Frostsprengung |

|

36 |

4353 |

26 |

Rönnegranit |

6,5 |

|

|

37 |

4353 |

30 |

Granit |

1,0 |

Wollsackverwitterung |

|

38 |

4353 |

59 |

Pegmatit mit Turmalin |

0,7 |

|

|

39 |

4353 |

61 |

Uppsalagranit |

1,2 |

|

|

40 |

4353 |

62 |

Granitporphyr |

0,4 |

|

|

41 |

4353 |

63 |

Växjögranit |

1,7 |

|

|

42 |

4353 |

77 |

Granatamphibolit |

0,4 |

|

|

43 |

4353 |

135 |

Diorit |

0,2 |

|

|

44 |

4353 |

161 |

Gneis |

0,7 |

Gletscherschrammen |

|

45 |

4353 |

163 |

Ålandrapakivi |

0,4 |

|

|

46 |

4353 |

169a |

Grober pegmatiti-scher Granit |

0,7 |

|

|

47 |

4353 |

175 |

Bornholmgranit |

1,3 |

|

|

48 |

4353 |

177 |

Bornholmgranit |

0,5 |

|

|

49 |

4353 |

182 |

Bornholmgranit |

1,4 |

|

|

50 |

4353 |

183 |

Alandrapakivi |

0,5 |

|

|

51 |

4353 |

186 |

Granit |

0,6 |

Frostsprengung |

|

52 |

4453 |

56 |

Rapakivigranit |

1,6 |

|

|

53 |

4454 |

122a |

Granit |

0,7 |

Gletscherschrammen |

|

54 |

4454 |

129b |

Siljangranit |

0,2 |

|

|

55 |

4454 |

171b |

Ålandrapakivi |

0,3 |

|

|

56 |

4554 |

82 |

Granatgneis |

8,7 |

|

|

57 |

4554 |

83 |

Smalandgranit |

9,1 |

|

|

58 |

4353 |

74 |

Bornholmgranit |

1,6 |

|

|

59 |

4353 |

75 |

Vanggranit |

0,56 |

|

|

60 |

4354 |

189 |

Karlshamngranit |

1,4 |

|

|

61 |

4454 |

190 |

Karlshamngranit |

1,1 |

|

|

62 |

4353 |

196 |

Granit |

0,15 |

Windkanter |

|

Geschiebe als kulturelle und religiöse Gedenksteine |

||||

|

Nr. |

Meßtischblatt |

Nr. der Kartierung |

Größe (m³) |

Verwendungszweck |

|

1 |

4354 |

14 |

36,3 |

Slawische Kultstätte (?) |

|

2 |

4354 |

18 |

|

Findlingsgruppe als Spielplatz für

„Doppelkopffreunde“ |

|

3 |

4354 |

51 |

1,9 |

Gedenkstein Turnverein Triebel |

|

4 |

4353 |

64 |

2,4 |

Denkmal für die Gefallenen des 1.Weltkrieges |

|

5 |

4353 |

79 |

0,3 |

Herman-Löns-Stein |

|

6 |

4554 |

82 |

8,7 |

Findlingspark Nochten |

|

7 |

4554 |

83 |

9,1 |

Findlingspark Nochten |

|

8 |

4354 |

115 |

|

Historischer Geschiebebear-beitungsplatz |

|

9 |

4453 |

122 |

|

Parkgestaltung Kromlauer Park |

|

10 |

4454 |

128 |

3,4 / 3,6 |

Parkgestaltung Muskauer Park |

|

11 |

4454 |

130 |

3,1 |

Gedenkstein an den Brücken-kopf der 1. Ukrainischen

Front am 16.04.45 |

|

12 |

4454 |

131 |

2,4 |

Gedenkstein Heimatgruppe Groß-Särchen |

|

13 |

4454 |

146 |

2,1 |

Pücklerstein am Amtshaus Muskauer Park |

|

14 |

4454 |

147 |

2,1 |

Pücklerstein im Muskauer Park |

|

15 |

4354 |

156/157 |

1,3/0,7 |

Slawische Kultstätte (?) |

|

16 |

4454 |

171a |

0,5 |

Gedenkstein Inschrift unleserlich |

|

17 |

4353 |

183 |

|

Historischer Geschiebebear-beitungsplatz |

|

18 |

4354 |

189 |

1,4 |

Kriegerdenkmal |

|

19 |

4454 |

190 |

1,1 |

Gedenkstein Johannes Paul II. |

|

20 |

4353 |

197 |

0,6 |

Stein mit Inschrift (? Bohsdorf) |

|

21 |

4354 |

201 |

0,6 |

Gedenkstein 700 Jahre Trzebiel |

|

22 |

4454 |

202 |

1,2 |

Stein mit Inschrift (Bergmannszeichen +Pustkowie) |

Sagen über Findlinge

Der

Teufelsstein bei Kemnitz

In der Mühle

an der nahegelegenen Lauba (Lanka) lebte einst eine

wunderschöne

Müllerstochter. Sie gefiel selbst dem Teufel und dieser hätte

gern das Herz

dieses schönen Mädchens erobert. Da erschien er eines Tages als zugewanderter

Müllergeselle, der vorgab, viele Länder gesehen zu haben, und er erhielt bei

dem Müller Arbeit. Er machte seine Sache auch ganz gut und hätte seinen Zweck,

das Herz der Tochter zu erobern, voll erreicht, wenn nicht die fromme Mutter

misstrauisch gewesen wäre. Sie passte scharf auf ihn auf und erkannte ihn eines

Abends als den Bösen. Daraufhin machte sie Lärm und der Teufel wurde aus dem

Haus gejagt. Als er davonging, sagte er: „Noch vor Mitternacht soll die Mühle

in Trümmern liegen!“ Er ging auf den Spitzberg bei Bahren an der Neiße, und

grub dort einen großen Granitblock aus der Erde und trug ihn in seinen Händen

nach Kemnitz (Kámenica). Er kam

aber um einige Minuten zu spät. Die Kirchturmuhr zu Triebel (Trzebiel)

schlug die Mitternachtsstunde, bevor er die Mühle erreichte. Da musste er den

Stein fallen und die Mühle in Frieden lassen. An dem Stein sieht man noch heute

die Spuren

seiner Krallen. Er zeigt auf beiden Seiten deutliche Löcher (Bohrlöcher) die

nach Sage die Spuren der Krallen des Teufels sind. Von dem Findling trägt

auch das nahegelegene Dorf Kámenica seinen Namen. Kámen heißt übersetzt Stein.

Ihlo/ Scholze,

Aus der Heimat, Forster Sagen und Lebenserinnerungen,

1994,

UK-Verlag Forst

Der Teufelsstein bei Triebel

Vierzig

Schritte von der Straße, welche von Triebel nach Kemnitz führt, an einem Bache,

welcher bei Krohle entspringt und bei Triebel vorbei in die Neiße fließt, liegt

ein großer Stein, an dessen Oberfläche sich mehrere Löcher befinden. Diese

Löcher sind Eindrücke von den Krallen des Teufels, der ihn vom Riesengebirge

durch die Lüfte hierher führte, um die an dem Bache gelegene Mühle zu zerstören.

Denn er hatte einen Groll auf den Müller, der unter seinen Handwerksgenossen

eine Ausnahme war, weil er ehrlich war. Allein als der Teufel eben angekommen,

schon ausholte, um den frommen Müller mit Weib, Kind, Knecht und Magd samt der

ganzen Mühle durch einen Wurf zu vernichten, krähte der Hahn im nahen Dorf

Kemnitz. Der Teufel wurde machtlos und musste den Stein fallen lasen, welcher

nun jedem, der an ihm vorübergeht, die gute Lehre gibt, dass man nur ehrlich

sein darf, um zu machen, dass der Teufel keine Gewalt über uns habe.

K.Haupt,

Sagenbuch der Lausitz, Verlag von Wilhelm Engelmann, Leipzig 1862

im Reprint

1977 Georg Olms Verlag Hildesheim/New York

Der Teufelstein bei Kemnitz

Auf einer

Wiese des Dominions Kemnitz bei Triebel liegt der Teufelstein, ein ziemlich

großer erratischer Block, der wahrscheinlich früher als Opferstein diente. Von

ihm erzählt man sich folgende Sage:

Der

Hintermüller in Triebel hatte mit dem Teufel einen Bund geschlossen, denselben

aber nicht gehalten. Der erzürnte Teufel brach im Lausitzer Gebirge unweit

Bautzen einen großen Stein vom Gebirge ab und fasste denselben mit seinen

Krallen, die sich tief hineinbohrten. Er trug ihn auf die Mühle zu, um diese zu

zerschmettern. Weil aber der Stein so schwer war, kam er nur langsam mit

demselben vorwärts; indes er war nur 200 Schritte von der Mühle entfernt, als

es in Triebel eins schlug. Zugleich krähte auch der Hahn des Müllers. Da ließ

der Teufel vor Schreck den Stein fallen, und die Mühle blieb unversehrt.

Niederlausitzer

Volkssagen vornehmlich aus dem Stadt-und Landkreis Guben, gesammelt und

zusammengestellt von Karl Gander, Berlin, Deutsche Schriftstellergenossenschaft

1894

Reprint K.Gander Niederlausitzer Volkssagen

1977 Georg Olms Verlag

Nachfolgende Sagen wurde mir durch Herrn

Grätz Groß-Kölzig freundlichst

übergeben. Beim weißen Stein handelt es sich

wahrscheinlich um den Finkenstein.

Die Jagd am weißen Stein

Der Kurfürst von Sachsen kam früher oft nach

Friedrichshain auf sein Jagd-

haus, um Wildsau, Auer- und Birkhähne zu

schießen. Da wurde er einst von

eine

wütenden Keiler angefallen. Einer seiner Hofleute warf sich dazwischen

und rettete ihm so das Leben. Das geschah am

weißen Stein zwischen

Friedrichshain und Reuthen. So oft der Fürst hier vorbeikam, stieg er ab und

betete am Stein ein Vaterunser. Diesen Stein

hatte ein Bauer einst fortge-

fahren, um ihn beim Hausbau zu verwenden.

Auf Geheiß des Gutsherrn

musste er ihn aber wieder an seinen alten

Platz schaffen. Als eine Schneise

durch den Wald gehauen wurde, traf der Weg

gerade auf diesen Stein, und er

wurde um erhalten zu bleiben, auf die rechte

Seite des Weges verbracht.

Der Findling am

Bandaluschk

Wer vor vielen Jahren um Mitternacht

in Pantoffeln an dem großen Stein,

einem Findling vorüberging, konnte auf ihm viel Gold und Silber und

andere

Schätze liegen sehen. Ein Lichtlein umtanzte sie, um die Menschen

anzulocken. Aber wehe, wenn sie der Lockung folgten! Einst näherte sich

ein

Mann dem Steine, um die Kostbarkeiten zu holen. Da stürzte sich aus dem

Bandaluschk, dem in der Nähe sich befindlichen Wasserloch, der Drache ,

der

die Schätze bewachte auf ihn und wollte ihn verschlingen. Der Mann

rannte

wie noch nie in seinem Leben und rettete sich so. Der Drache wurde

später

vertrieben, weil er sich an Pilze suchende Kinder heranmachte und sie

auffraß.

Die Einteilung der Gesteine

|

Sedimente oder Ablagerungsgesteine |

||||

|

entstanden durch

Verwitterung, Erosion oder als organische Ablagerung |

||||

|

anorganische Gesteine |

organische Gesteine |

|||

|

Lockergesteine |

|

Festgesteine |

Lockergesteine |

Festgesteine |

|

Sand/Kies |

|

Salz |

Humus |

Kalkstein |

|

|

|

Sandstein |

Torf |

Steinkohle |

|

Geschiebemergel/lehm |

Mischgesteine |

Schieferton |

Braunkohle |

Antrazit |

|

Beckenton/schluff |

Gips |

Wiesenkalk |

Raseneisenerz |

|

|

Lößlehm |

Anhydrit |

|

Kupferschiefer |

|

|

Kristalline Gesteine (entstanden durch die

Gebirgsbildung) |

|||||

|

Magmatite |

|||||

|

Tiefengesteine (Plutonite) |

Ergußgesteine(Vulkanite) Ganggesteine |

||||

|

Granite |

hell |

sauer |

Phonolithe |

sauer |

hell |

|

Syenite |

|

|

Porphyre |

|

|

|

Diorite |

|

|

Porphyrite |

|

|

|

Larvikite |

|

|

Diabase |

|

|

|

Gabbros |

dunkel |

basisch |

Basalte |

basisch |

dunkel |

|

|

|

|

Ignimbrite(Rhyolit bis Dazit) |

|

|

|

Metamorphite (Umwandlungsgesteine) |

|

|

Tonschiefer |

Wenig umgewandelt |

|

Dachschiefer |

|

|

Grauwacke |

|

|

Quarzit |

|

|

Phyllit |

|

|

Glimmerschiefer |

|

|

Marmor |

|

|

Gneis |

|

|

Eklogit |

stark umgewandelt |

Erdzeitalter (Alter in Mill.

Jahren

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

Holozän |

0,01 |

|

|

Känozoikum |

Quartär |

1,8 |

|

Erdneuzeit |

|

Tertiär |

65 |

|

|

Mesozoikum |

Kreide |

142 |

|

|

|

Jura |

200 |

|

Erdmittelalter |

|

Trias |

251 |

|

|

Paläozoikum |

Perm |

296 |

|

|

|

Karbon |

358 |

|

|

|

Devon |

417 |

|

|

|

Silur |

443 |

|

|

|

Ordovizium |

495 |

|

Erdaltertum |

|

Kambrium |

545 |

|

Erdurzeit |

Proterozoikum |

|

2500 |

|

|

Archaikum |

|

4800 |

|

Eiszeitalter – Glaziale (Kaltzeiten) und Interglaziale (Warmzeiten) (Alter in Tsd. Jahren) |

||

|

Holozän |

10 |

|

|

Quartär |

110 |

Weichselglazial |

|

|

125 |

Eeminterglazial |

|

|

370 |

Saaleglazial |

|

|

450 |

Holsteininterglazial |

|

|

580 |

Elsterglazial |

|

|

1800 |

Ältere

Glaziale und Interglaziale |